Antwort der Bürgermeisterin per Mail am 13.12.2024

Sehr geehrter Herr Zehle,

vielen Dank für Ihre Anfrage und das erneute Nachfragen. Die Beantwortung Ihrer umfassenden Anfrage hat uns einige Tage gekostet. Im Rahmen der Gemeindevertretersitzung am Montag würde sie den Rahmen sprengen. Dort ist üblicherweise eine Frage pro Bürger zugelassen. Ich werde aber im Rahmen der Einwohnerfragestunde darauf hinweisen, dass eine umfassende Anfrage gestellt wurde und Ihre Fragen und unsere Antworten anonymisiert auf unserer Homepage veröffentlichen.

Nochmal grundsätzlich: Uns ist die Sensibilität des Themas bewusst, wir haben uns aber ganz bewusst entschieden, hier tätig zu werden, weil nach unserer Auffassung und auch der Aussage der zuständigen Ministerien eine weitere Ausweisung von Windeignungsflächen nicht mehr zu verhindern ist und wir als Gemeinde überhaupt nur Einfluss nehmen können, wenn wir selbst tätig werden. Es ist also eher eine Flucht nach vorn. Zum Thema Sichtachsen und 380 KV Tassen: Wir n im Laufe des zweiten Quartals des nächsten Jahres Simulationsmodelle der Sichtachsen aus den Dorfschaften auf möglich Masten und Anlagen bekommen, die wir dann zur Verfügung stellen.

Ich schicke diese Mail den Dorfvorstehern, Gemeindevertretern sowie den Mitgliedern des Ausschusses für Bauen, Planung und öffentliche Sicherheit in Blindkopie

1. Können Sie mir bzw. alle Bürgern auf der Webseite der Gemeinde die gezeigten Folien zur Verfügung stellen.

Selbstverständlich stellen wir die gezeigten Folien allen Bürger n zur Verfügung. Wir werden diese Anfang nächster Woche dort veröffentlichen. Um immer auf dem neuesten Stand unserer Pressemitteilungen und Veröffentlichungen zu sein, empfehle ich Ihnen außerdem unser App Munipolis. Registrierung – MUNIPOLIS 📢

Noch zu Frage 1. Ist es richtig, dass die Gemeinde Stockelsdorf plant, im Rahmen der Gemeindeöffnungsklausel gemäß § 245e Abs. 5 des Baugesetzbuches ein Zielabweichungsverfahren zu beantragen und das ausgewiesene Vorranggebiet PR3_OHS-081 über das Vorranggebiet hinaus auszuweiten und damit auch Flächen mit Windanlagen zu bebauen, die mit den Zielen der Raumordnung des Landes insbesondere wegen etwaiger Ausschluss- oder Abwägungskriterien auf der übergeordneten Planungsebene nicht vereinbar sind?

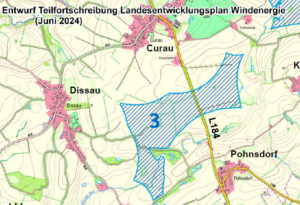

Ja und nein. Es ist richtig, dass die Gemeinde Stockelsdorf plant Anträge auf Zielabweichung zu stellen und u.a. das ausgewiesene Vorranggebiet PR3_OHS_081 (zwischen Pohnsdorf, Curau, Dissau und Klein Parin) über die derzeitige Vorrangfläche hinaus als Fläche für Windenergie auszuweisen. Derzeit steht diese Ausweisung den Zielen der Raumordnung des Landes aufgrund von Ausschluss- oder Abwägungskriterien entgegen, daher der Antrag auf Zielabweichung.

Es ist nicht beabsichtigt, dort Windkraftgebiete auszuweisen, wo tatsächlich Kriterien entgegenstehen, die nicht der Abwägung zugänglich sind. Wir bewegen uns in dem rechtlichen Rahmen, der sich aus dem zukünftigen Regionalplan Wind ergeben wird. Die Abweichung ergibt sich ausschließlich daraus, dass wir die zukünftigen Regeln über die Gemeindeöffnungsklausel schon über ein Zielabweichungsverfahren vor in Kraft-Treten des neuen Regionalplans anwenden dürfen.

Der Regionalplan befindet sich in der Überarbeitung und die harten und weichen Kriterien wurden neu gefasst. Auch wissen wir bereits aufgrund der Potenzialflächenkarte für Windenergiegebiete gemäß der Ziele der Raumordnung der Teilfortschreibung zum Thema „Windenergie an Land“ des Landesentwicklungsplans Schleswig-Holstein – Fortschreibung 2021 (Stand September 2024), dass diese ausgewiesenen Potenzialflächen nach Anwendung der zukünftigen Ausschlusskriterien verbleiben. Diese Potenzialflächen stehen der Regionalplanung und der gemeindlichen Bauleitplanung zur Auswahl und Festlegung von Windenergiegebieten zur Verfügung. Bei den derzeit dargestellten Potenzialflächen handelt es sich selbstverständlich nicht um Vorranggebiete. Allerdings wird die Landesplanung für die noch zu erstellenden Regionalpläne „Windenergie“, die auf den Potenzialflächen aufbauen, daraus Vorranggebiete im Umfang von rund 3 % des Landesfläche ausweisen. Die Gemeinde Stockelsdorf geht davon aus, dass bevor neue Vorranggebiete festgelegt werden, die vorhandenen Vorrangflächen arrondiert und vergrößert werden und somit eine Vergrößerung der Fläche PR3_OHS_081 unausweichlich sein dürfte. Gleichwohl ist es möglich, dass aufgrund entgegenstehender fachrechtlicher Belange eine Genehmigung nicht erteilt werden kann, diese Prüfung erfolgt im Genehmigungsverfahren zu dem alle Gutachten vorzulegen sind.

Fazit: Die Gemeinde Stockelsdorf geht davon aus, dass das genannte Gebiet im Rahmen der Neufassung des Regionalplans sowieso vergrößert werden wird. Unsere Planungen bewegen sich in dem rechtlichen Rahmen, der auch für die Regionalplanung und zukünftige Projektentwickler gilt bzw. gelten wird. Wir versuchen nur der zu erwartenden Entwicklung zuvorzukommen und einen Mehrwert für Gemeinde und Bürger zu generieren.

2. Ist es richtig, dass der Beschluss, von der Gemeindeöffungsklausel Gebrauch zu machen, von allen gewählten Gemeindevertretern einstimmig gefasst wurde? In welcher Versammlung wurde der Beschluss gefasst, wo ist das Protokoll einzusehen?

Zum Thema Wind und zur weiteren Verfahrensweise der Gemeinde wurden im nichtöffentlichen Teil der Gemeindevertretung am 03.06. und 02.09.2024 und im nichtöffentlichen Teil des Ausschusses für Umwelt, Bauen, Planung und öffentliche Sicherheit am 04.11.2024 einstimmige Beschlüsse gefasst. Die Ergebnisse finden sie in einer der darauffolgenden Sitzungen im Bericht der Bürgermeisterin über die Durchführung der Beschlüsse auf der Gemeindehomepage (https://stockelsdorf.ris-portal.de/sitzungen). Der vollständige Inhalt ist nichtöffentlich, weil sich aus den Inhalten Konsequenzen für Gespräche und Verhandlungen mit potentiellen Projektentwicklern ergeben. Eine vollständige Transparenz würde die Verhandlungsposition der Gemeinde zu sehr schwächen.

3. Ist es richtig, dass durch den Antrag der Gemeinde die Möglichkeit geschaffen werden soll, statt der bisher in der Regionalplanung beschriebenen 3 WEA (Zitat aus dem Regionalplan: „ Es ist davon auszugehen, dass auf der Fläche maximal drei WEA errichtet werden können“) mit Höhenbegrenzung (Zitat: „Eine mögliche Höhenbegrenzung kann im Genehmigungsverfahren geprüft werden. Sie stellt die Nutzbarkeit der Fläche nicht grundsätzlich in Frage“, die Referenzanlage im Regionalplan hat eine Höhe von 150 m**)

nun, wie vom Gemeindevertreter auf der Informationsdarstellung dargestellt, bis zu 6 WEA ohne Höhenbegrenzung projektiert werden können.

Der Regionalplan weist nur eine Fläche aus, die Anzahl der Windenergieanlagen (WEA) sowie die Höhe der WEA werden im Regionalplan nicht ausgewiesen. Die Vorranggebiete müssen so gestaltet sein, dass sie eine Ausnutzung und einen wirtschaftlichen Betrieb mit marktgängigen WEA ermöglichen. Damals in 2017 wurde als marktübliche Basis eine Referenzanlage von 150 Metern Gesamthöhe mit einer Nabenhöhe von 100 Metern, einem Rotordurchmesser von 100 Metern und 3,2 MW Leistung angenommen. Referenzanlagen dienen nur als Beispiel für die Konzeptentwicklung. Sie werden der technischen Entwicklung angepasst. Derzeit wird als Grundlage der zukünftigen Windenergie-Regionalplanung eine WEA mit einer Gesamthöhe von 200 Metern und einem Rotordurchmesser von 150 Metern angenommen. Flächen, die in Plänen ausgewiesen werden, die nach dem 01.02.2023 wirksam geworden sind und Bestimmungen zur Höhe baulicher Anlagen enthalten, sind auf den Flächenbeitragswert nicht anzurechnen. Mit einem Ziel der Raumordnung im neuen Landesentwicklungsplan „Wind“ soll ein Verbot von Höhenbegrenzungen gegenüber der Bauleitplanung der Gemeinden ausgesprochen werden. Einem Antrag auf Zielabweichung mit Höhenbegrenzung wird seitens der Genehmigungsbehörde nicht entsprochen werden.

In dem der Gemeinde vorliegenden Entwurf sind auf der vorhandenen Vorrangfläche drei WEA (119 – 124 m Nabenhöhe) geplant. Westlich der Landesstraße (L184) könnten voraussichtlich zwei weitere WEA entstehen. Bei einer Ausweisung der Fläche auf der östlichen Seite der L184, welches derzeit politisch nicht gewollt ist, könnten voraussichtlich 2 bis 3 weitere WEA entstehen.

Fazit: Es sind statt 3 zukünftig ca. 5 bis maximal 8 Anlagen rechtlich denkbar. Höhenbegrenzungen sind rechtlich nicht mehr zulässig. Auch bestehende Bebauungspläne werden voraussichtlich angepasst oder aufgehoben werden müssen. Die zulässige Anlagengröße wird letztlich im Genehmigungsverfahren festgelegt.

4. Der Gemeindevertreter sagte aus, dass mit einer Höhe unter 200 m und einer Begrenzung auf 3 WEA sich wahrscheinlich kein Projektierer findet. Könnte gegebenenfalls dieser Sachverhalt ohne Nutzung der Gemeindeöffnungsklausel zu dem Ergebnis führen, dass die Vorrangflächen zwar ausgewiesen bleiben aber dort aus Wirtschaftlichkeitsgründen keine WEA installiert werden?

Nein. Eine Höhenbegrenzung durch die Gemeinde ist rechtlich unzulässig. Sie kann allenfalls bei einer Projektbeteiligung in Abstimmung mit den Projektpartnern erreicht werden. Das Ergebnis ohne Anwendung der Gemeindeöffnungsklausel wäre nach unserer Einschätzung, dass das Land die aus den Entwürfen ersichtliche Potentialfläche als Windeignungsfläche ausweisen würde und dann Projektentwickler ohne Beteiligung der Gemeinde oder der Bürger einen Windpark nach Ihren Vorstellungen gestalten könnten. Es ist sehr wahrscheinlich, dass zuerst die vorhandenen Windparkflächen vergrößert werden. Flächen, die nicht wirtschaftlich nutzbar sind, wurden vom Land gar nicht erst ausgewiesen. Bei den ausgewiesenen Potenzialflächen handelt es sich bezogen auf Windenergie um wirtschaftlich nutzbare Flächen.

5. Ist es richtig, dass durch die Ausweitung der mit WEA bebaubaren Fläche die zur errichtenden WEA näher als in der Regionalplanung vorgesehen an alle oder einige der Gemeinden Curau, Dissau, Pohnsdorf heranrücken?

Da das Land Schleswig-Holstein zukünftig weitere Flächen als Vorranggebiete ausweisen wird, wurden hierzu die bisher gelten Kriterien „aufgeweicht“, um die Ausweisung weiterer Vorrangflächen zu ermöglichen. Im Außenbereich müssen Vorranggebiete 400 Meter Abstand zur Wohnbebauung einhalten, zu Dörfern und Städten 800 bzw. 1.000 Meter. Bei bestehende Vorranggebieten wird der Abstand laut Landesplanung auf 800 Meter verringert, um eine Vergrößerung der Windenergiefläche zu ermöglichen. Im Fall der Potenzialfläche zwischen Pohnsdorf, Curau und Dissau könnten einzelne WEA näher an die Dorfschaften heranrücken.

6. Ist es richtig, dass die Nutzung der Gemeindeöffnungsklausel, wie auf der Informationsveranstaltung vorgestellt und von einem Ratsmitglied bestätigt, vor allem aus wirtschaftlichen Gründen erfolgt, weil die Gemeinde sich dadurch Steuereinnahmen (Gewerbsteuer) erhofft und über eine Beteiligung der Gemeindewerke an der Betreibergesellschaft möglicherweise auch günstigere Stromtarife ermöglicht werden, von denen aber ausschließlich Bürger einen Nutzen haben, die Kunden der Gemeindewerke sind.

Nein. Motivation ist, dass die Gemeinde davon ausgeht, dass die vorhandenen Windkraftflächen in jedem Fall vergrößert bzw. neue zusätzliche ausgewiesen werden. Vor diesem Hintergrund hat die Gemeinde entschieden: „Wenn, dann wollen wir wenigstens finanziell davon profitieren.“ Die Gemeinde Stockelsdorf wünscht an der Ausweisung weiterer Vorrangflächen für Wind zu partizipieren. Aufgrund der Gemeindeöffnungsklausel hat der Gesetzgeber ausdrücklich nur den Kommunen die Möglichkeit eröffnet, vor Ausweisung weiterer Vorranggebiete, über das Zielabweichungsverfahren im Vorwege weiterer Ausweisungen durch das Land eigene Windparks auszuweisen und zu realisieren. Durch diese Möglichkeit sind Investoren deutlich gesprächsbereiter, da diese keine Anträge auf Zielabweichung stellen können und auf die Umsetzung des Landes ohne Steuerungsmöglichkeit warten müssten. Nicht die Gemeinde, aber die Tochtergesellschaft „Gemeindewerke Stockelsdorf“ könnte als Teilhaber der Windpark-Gesellschaft den Sitz der Gesellschaft in der Gemeinde verorten und damit auch zusätzliche Gewerbesteuern ermöglichen. Außerdem wird geprüft, inwieweit einzelne Bürger sich an einem sog. Bürger-Windpark beteiligen und der erzeugte Strom den betroffenen Bürgern ggfs. zu günstigeren Konditionen zur Verfügung gestellt werden könnte.

D.h. jeder Bürger kann sich finanziell in Form einer Geldanlage beteiligen und jeder betroffene Bürger kann einen entsprechenden Stromvertrag abschließen.

7. Können Sie bitte ausweisen, wie sich die erwarteten Mehreinnahmen prozentual auf die Ortschaft Stockelsdorf und die einzelnen Dorfschaften aufteilt. Welche geplanten Investitionen sollen/können durch die Mehreinnahmen finanziert werden?

Für die Einnahmen der Gemeinde Stockelsdorf gibt es keinen Aufteilungsschlüssel für die einzelnen Dorfschaften. Es sind noch keine Investitionen aufgrund von möglichen Einnahmen durch WEA geplant. Üblicher Weise werden Investitionen z.B. in den Bereichen Schule, Kindergarten, Feuerwehr, Kultur und Soziales getätigt. Außerdem werden auch teilweise Kosten der Errichtung getragen und anfallende Kredite getilgt werden müssen. Die Frage, ob es eine gesonderte Zuweisung von Mitteln für Projekte in den betroffenen Dörfern geben soll, wäre von der Gemeindevertretung zu entscheiden. Aus meiner Sicht wäre dies zugunsten der betroffenen und belasteten Dorfschaften zu begrüßen.

8. Ist es richtig, dass das Zielabweichungsverfahren der Gemeindeöffnungsklausel einen wesentlich früheren Bau der WEA gegenüber dem Abwarten der Ergebnisse der Regionalplanung ermöglichen würde und damit auch zu einer wesentlich früheren Belastung der Bewohner der angrenzenden Dorfschaften?

Die Gemeindeöffnungsklausel gilt seit dem 14.01.2024 bis zur Erreichung des Flächenbeitragswert, längsten allerdings bis zum 31.12.2027. Somit liegt der zeitliche Vorteil bei max. 2 – 3 Jahren, wobei voraussichtlich mit einer früheren Konkretisierung der zukünftigen Vorranggebiete im Regionalplan gerechnet wird.

9. Der Referent des Planungsbüros und der Gemeindevertreter haben in der Veranstaltung die Aussage getätigt, dass die Standorte der 380KV Ostküstenleitung der Gemeinde noch nicht offiziell bekannt sind und deshalb nicht in den Darstellungen, die auf den Folien vorgestellt wurden, eingezeichnet werden konnten. Können Sie in diesem Zusammenhang bitte bestätigen, dass die Standorte als „geplante 380 KV Leitung“ im Ergebnisblatt der gemeindeweiten Potentialanalyse zur Eignung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen (Stand 13.01.2023) eingezeichnet sind.

Der Trassenverlauf der 380kV-Ostküstenleitung ist sowohl dem Referent, wie auch der Verwaltung und allen anderen bekannt. Die geplanten Stromtrassen sind in der Präsentation auf der Seite 26 dargestellt. Aufgrund der unterschiedlichen Verfahrensstände der veröffentlichten Karten und der unterschiedlichen Zeitpunkte der Erstellung der Pläne sind nicht überall identisch bestehende und geplante Infrastrukturen des Hoch- und Höchstspannungsnetzes eingezeichnet. Auch aus Kostengründen wurde auf eine komplette Überarbeitung der Pläne verzichtet. Wir bitten dies zu entschuldigen.

Im Ergebnisblatt der gemeindeweiten Potentialanalyse zur Eignung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen ist der Stand vom 13.01.2023 dargestellt. Dieser entspricht in Teilbereichen nicht mehr der neusten Trassenplanung. Wir werden aber entsprechende kombinierte Zeichnungen zur Verfügung stellen.

10. Können Sie bestätigen, dass bisher die Gemeinde Stockelsdorf „die Ausweisung des Vorranggebietes PR3_OHS_081 auf ihrem Gemeindegebiet in der Gesamtabwägung weder „für planerisch noch für rechtlich vertretbar“ hielt* und die Bürger der Gemeinde erst nach dem Beschluss (siehe 3.) erstmals mit der Informationsveranstaltung vom 20.11.2024 über die geänderte Einstellung der Gemeinde informiert hat.

Auf Basis der zum Zeitpunkt der Stellungnahme zum Gebiet geltenden Rechtslage hat sich die Gemeinde Stockelsdorf in der Stellungnahme zum 3. Entwurf der Teilfortschreibung des Landesentwicklungsplans 2010 zum Sachthema Windenergie entsprechend der damaligen Kriterien gegen die Ausweisung des Vorranggebietes PR3_OHS_081 ausgesprochen. Zum einen wurde die Fläche damals vom Land trotzdem ausgewiesen und unsere aufgeführten Hinweise und Stellungnahmen konnten sich in der Abwägung nicht durchsetzen und zum anderen wurden die Kriterien inzwischen „aufgeweicht“ und zugunsten von Windenergieflächen geändert.

Dem Ausbau der erneuerbaren Energien wurde ein überragendes öffentliches Interesse zugebilligt, die geänderte Energieversorgung in Europa, etc. haben dazu geführt, dass Bund und Land neue Regeln aufgestellt haben, die der Windkraft deutlich mehr Spielraum einräumen. Angesichts der geänderten rechtlichen Rahmenbedingungen, wo beispielsweise nicht einmal mehr die Umzingelungswirkung oder z.B. kleinere Geotope zum Ausschluss einer Ausweisung von Vorranggebieten führen würden, macht es keinen Sinn, eine negative Stellungnahme zur neuen Gebietskulisse abzugeben, daher wurde eine realistische Herangehensweise seitens der Politik favorisiert. Das bedeutet lieber selbst gestalten als abzuwarten und vor vollendete Tatsachen gesetzt zu werden.

Während des Entscheidungsprozesse wurden viele Gespräche mit Fachleuten, Projektentwicklern, Gemeindewerken etc. geführt und Rechtsgutachten eingeholt. All dies musste vor der Bekanntmachung der Absichten der Gemeinde erfolgen. Mit der Informationsveranstaltung am 20.11.2024 wurden dann die Bürger der Gemeinde Stockelsdorf erstmals über die geänderte Situation und Auffassung der Politik informiert.

11. Plant die Gemeinde vor Beantragung des Zielabweichungsverfahrens die Bürger der Gemeinde Stockelsdorf zu befragen, um ein Meinungsbild zu bekommen?

Ein Meinungsbild zum Antrag auf Zielabweichung ist nicht erforderlich. Im Rahmen der Änderung des Flächennutzungsplanes wird es eine Beteiligung der Öffentlichkeit geben.

Mit freundlichen Grüßen

Julia Samtleben

Bürgermeisterin