Im Bundestag wurde am 13.11.2025 eine Novelle zum Energiewirtschaftsgesetz beschlossen in der eine weitere Priviligierung festgelgt wurde.Bisher heißt es dort im § 11c Überragendes öffentliches Interesse für Anlagen zur Speicherung elektrischer Energie

Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen zur Speicherung elektrischer Energie liegen im überragenden öffentlichen Interesse und dienen der öffentlichen Gesundheit und Sicherheit.

§ 11c wird durch den folgenden § 11c ersetzt:

㤠11c

Überragendes öffentliches Interesse für Energiespeicheranlagen

Die Errichtung und der Betrieb von Energiespeicheranlagen liegen im überragenden öffentlichen Interesse und dienen der öffentlichen Gesundheit und Sicherheit. Bis die Stromversorgung im Bundesgebiet nahezu treibhausgasneutral ist, soll der beschleunigte Ausbau von Energiespeicheranlagen als vorrangiger Belang in die jeweils durchzuführende Schutzgüterabwägung eingebracht werden. Satz 2 ist nicht gegenüber Belangen der Landes- und Bündnisverteidigung anzuwenden.“

In der Begründung heißt es:

Nach dem bisherigen § 11c EnWG liegen die Errichtung und der Betrieb von Anlagen zur Speicherung elektrischer Energie im überragenden öffentlichen Interesse und dienen der öffentlichen Gesundheit und Sicherheit.

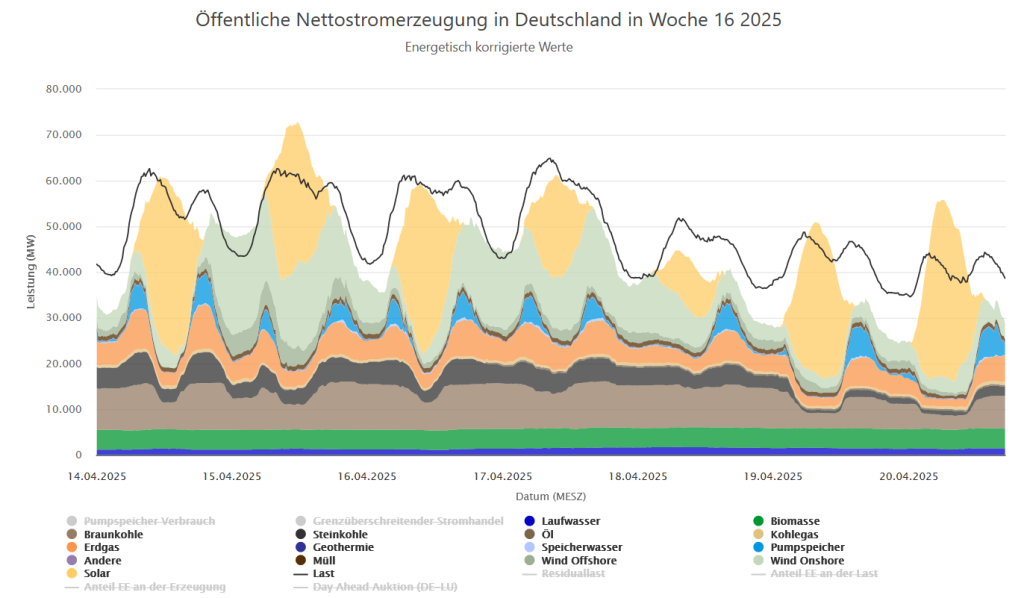

Durch die Änderung in Satz 1 wird die Begrifflichkeit mit der Verwendung des Begriffs „Energiespeicheranlagen“ an die Begriffsbestimmung in § 3 angepasst. Die Speicher dienen primär der Speicherung von Strom aus erneuerbaren Energien. Daher tragen sie zur Erreichung der Treibhausgasneutralität sowie der Zielsetzungen der Bundesregierung zum Klimaschutz und der Europäischen Union im Energie- und Klimabereich bei. Vor diesem

Hintergrund soll der Ausbau von Elektrizitätsspeicheranlagen nach dem neuen Satz 2 solange als vorrangiger Belang in die Schutzgüterabwägung eingebracht werden, bis die Stromversorgung im Bundesgebiet im Jahr 2045 nahezu treibhausgasneutral ist. Den betroffenen Anlagen kommt insoweit bis zum Erreichen der Netto-Treibhausgasneutralität im Jahr 2045 ein grundsätzlicher Abwägungsvorrang bei den jeweils durchzuführenden Schutzgüterabwägungen zu. Dies führt im Fall einer Abwägung dazu, dass das hohe Gewicht der betroffenen Anlagen zu berücksichtigen ist. Sofern den betroffenen Anlagen Belange mit gleichwertigem Rang gegenüberstehen oder

wenn ein atypischer Fall vorliegt, besteht ein erhöhtes Begründungserfordernis im Rahmen des Abwägungspro-

zesses. Der Abwägungsvorrang führt nicht dazu, dass sich das hohe Gewicht der erneuerbaren Energien zwingend durchsetzen muss (BVerwG NVwZ 2023, 1733 Rn. 43). Nach dem neuen Satz 3 gilt Satz 2 nicht gegenüber Belangen zur Sicherheit der Landes- und Bündnisverteidigung. Die neu eingefügten Sätze 2 und 3 sind angelehnt an§ 43 Absatz 3a Satz 2 und 3 EnWG und dienen der Vereinheitlichung der Rechtslage.

Nach allgemeinem Verständnis verändert die Zuweisung eines überragenden öffentlichen Interesses zu einer Anlage nach § 11c die in § 35 Absatz 1 und Absatz 2 des Baugesetzbuchs angelegte grundsätzliche Differenzierung zwischen privilegierten und nicht privilegierten Anlagen im Außenbereich nicht.

Das öffnet Tür und Tor für eine Planung von Batteriespeicheranlagen an den Bürgern vorbei.