Zusammenfassung dieses Beitrags: Geplanter Windkraft-Ausbau in Stockelsdorf: Ein kritischer Blick

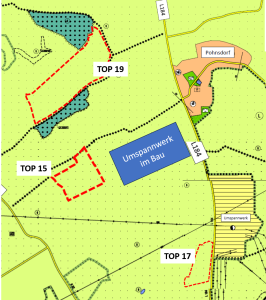

In Stockelsdorf wird derzeit über den Ausbau von Windkraftanlagen und den Bau großer Batteriespeicher diskutiert. Jüngst hat die Gemeinde mehrere Aufstellungsbeschlüsse für Batteriespeicher gefasst, und nahe dem neuen Umspannwerk Lübeck-West wollen gleich drei Investoren solche Anlagen errichten, zusätzliche 3 Projekte befinden sich in der Vorbereitung, darüberhinaus stehen Projektierer für weitere Projekte in Gesprächen mit der Gemeinde.

Prinzipskizze eines von möglichen neun Batteriespeicheranlagen in Stockelsdorf

Prinzipskizze eines von möglichen neun Batteriespeicheranlagen in Stockelsdorf

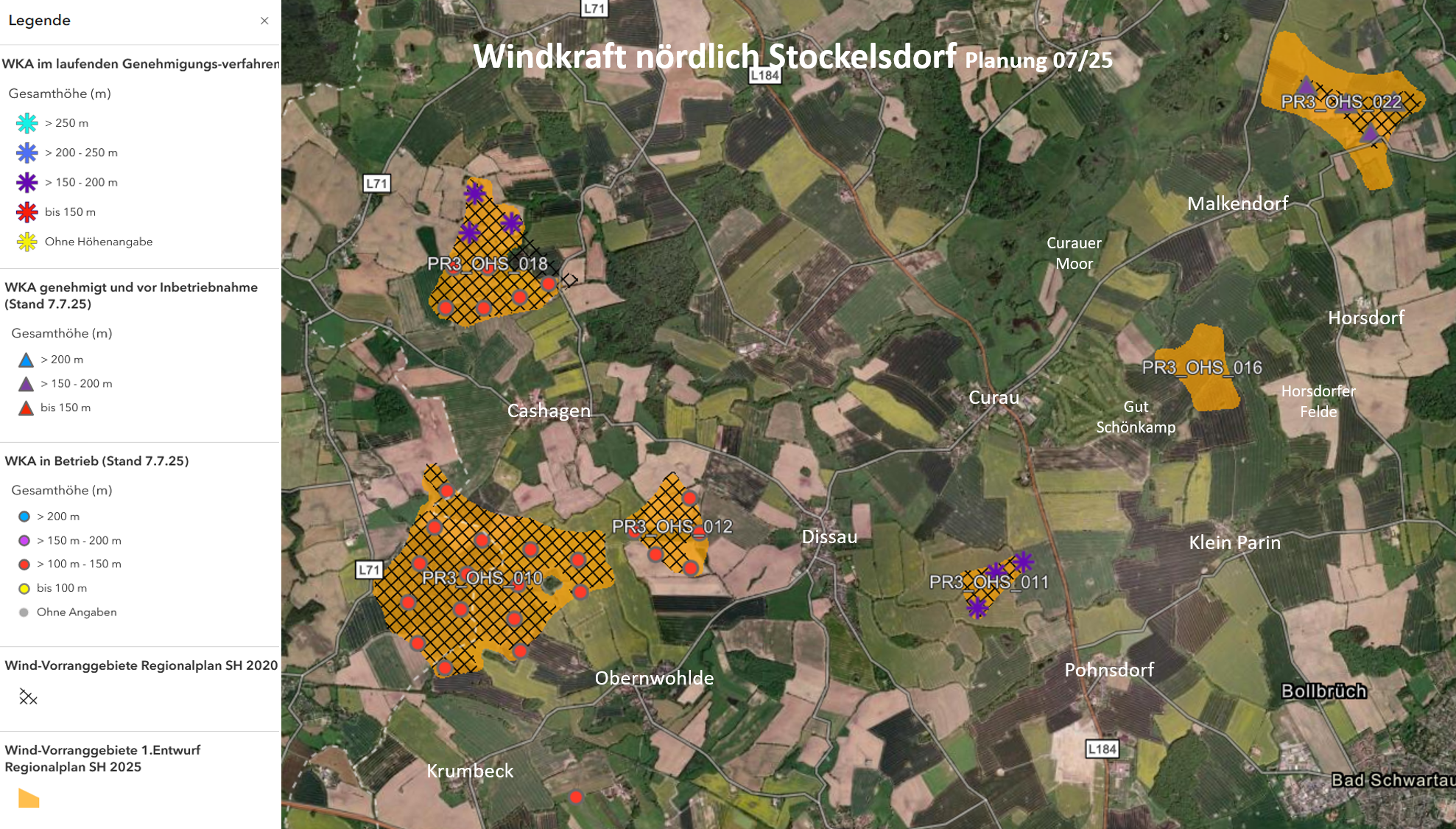

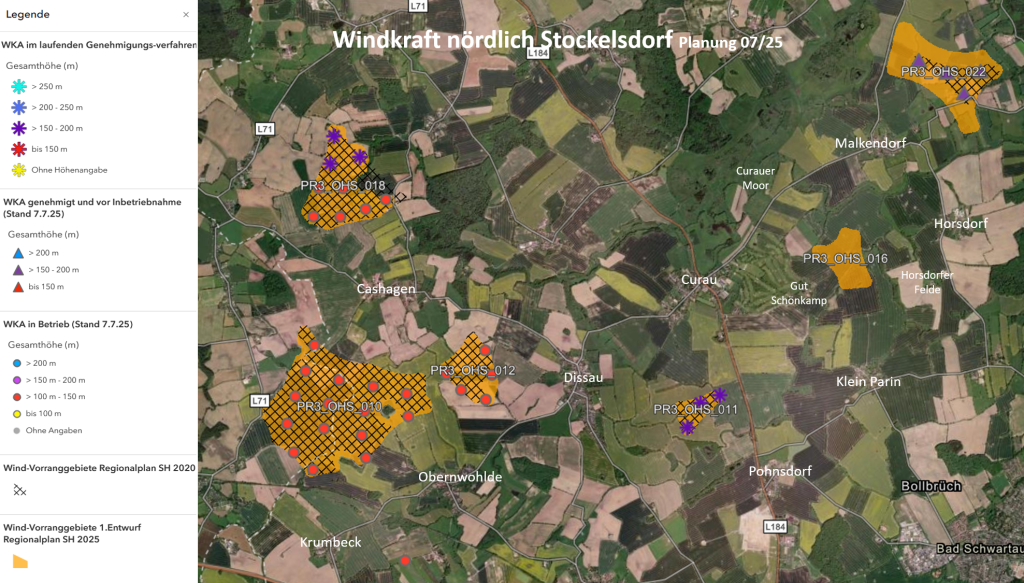

Gleichzeitig stehen potentielle Windvorranggebiete zur Debatte – eine Fläche wurde bereits wegen eines Artenschutzkonflikts (Rotmilan-Vorkommen) aus den Plänen genommen. Für eine weitere Fläche südlich von Curau steht ein Bürgerentscheid aus. Zwei Anlagen südlich von Curau befinden sich im Genehmigungsverfahren. Zudem diskutiert die Gemeinde Stockelsdorf mit dem Betreiber des Windparks Obernwohlde den Wunsch des Betreibers, im Rahmen eines Repowerings die derzeit 150m hohen Anlagen durch 261 m hohe Anlagen zu ersetzen. Die Windkraftanlagen direkt an der Gemeindegrenze bei Malkendorf stehen kurz vor der Fertigstellung und geben einen deutlichen Eindruck einer die Menschen, die Tierwelt und die Landschaft beinflussenden Zukunft. Das Land hat weitere Flächen am Curauer Moor als Vorranggebiete in der Planung, auf denen in näherer Zukunft bis zu 10 weitere Windkraftanlagen entstehen sollen.

Quelle: Informationssystem zur Windenergie in SH 2025

Quelle: Informationssystem zur Windenergie in SH 2025

Vor diesem lokalen Hintergrund lohnt sich ein Blick auf aktuelle Analysen zur deutschen Energiewende, die einige Paradoxien und Grenzen des Windkraftausbaus aufzeigen. Eine von Prof. Sigismund Kobe (TU Dresden) mitverfasste Studie bietet Anlass zu fundierter Skepsis: Bringt der massive Ausbau von Windrädern und Speichern wirklich die erhoffte CO₂-Ersparnis, oder schaffen wir uns neue Probleme? Im Folgenden beleuchten wir zentrale Punkte – von CO₂-Effekt und Flächenverbrauch über physikalische Grenzen bis hin zu Speicherproblemen und Auswirkungen auf Natur und Lebensqualität – und fragen, was sie für Stockelsdorf bedeuten.

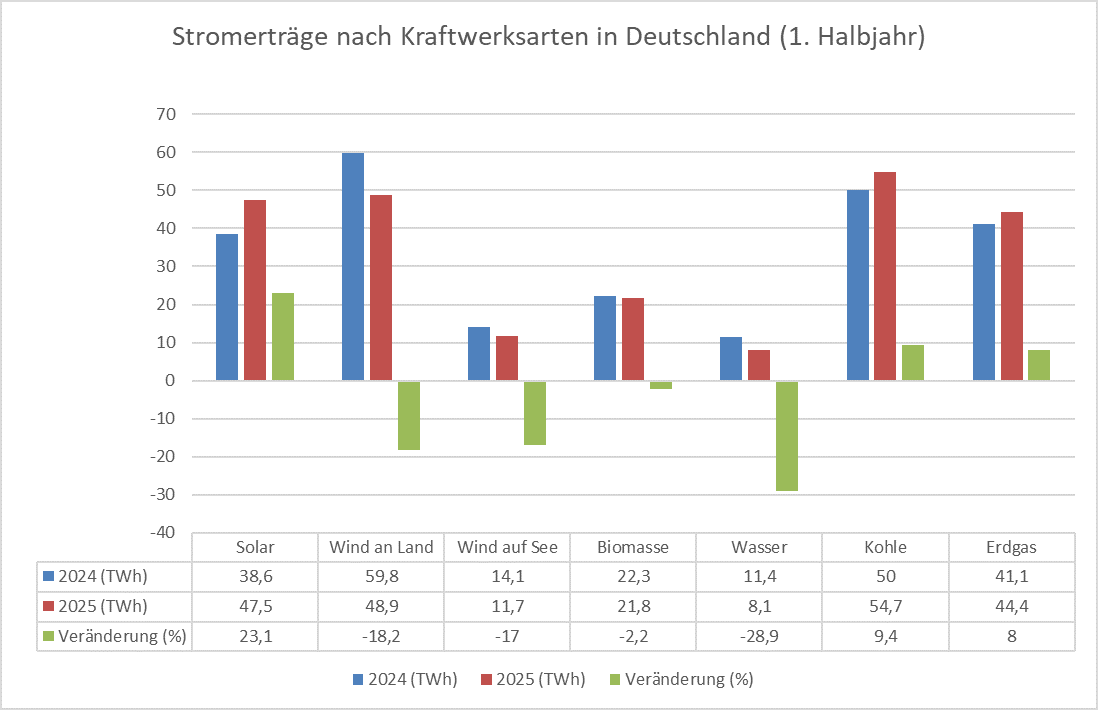

CO₂-Einsparung versus Ressourcen- und Flächenverbrauch

Befürworter argumentieren, dass mehr Windräder automatisch zu mehr grünem Strom und CO₂-Einsparungen führen. Doch die Realität ist komplexer. Physiker der TU Dresden haben anhand neuer Daten ein Paradox aufgezeigt: Deutschlands installierte Leistung bei Wind- und Solarenergie steigt zwar stark, doch die tatsächliche Stromerzeugung stagniert weitgehend. Aus der Studie wird deutlich, dass selbst im optimistischen Fall der Jahresertrag 2025 kaum höher liegen wird als 2024 – trotz hunderter neu gebauter Windräder. Offshore-Anlagen liefern sogar weniger Strom als früher, obwohl neue Parks ans Netz gehen. Mit anderen Worten: Mehr Windkraftanlagen bedeuten nicht automatisch mehr nutzbaren Strom, wenn das Gesamtsystem nicht mithält.

Woran liegt das? Ein Grund ist ein physikalischer Effekt: Windparks behindern sich gegenseitig. Vor allem auf See wurde der Cluster-Wake-Effekt unterschätzt – vordere Windräder nehmen nachfolgenden den Wind weg. Derzeit bewerben sich sogar keine Projektierer mehr bei Ausschreibungen des Bundes, weil die Wirtschaftlichkeit solcher Anlagen nicht mehr sichergestellt sind. Unter anderem deshalb müssen die bisher vorgesehenen Potentialfläche auf See neu festgelegt werden, damit diese weiteren Abstand von bereits bestehenden Anlagen haben.

Quelle: Windpower Monthly

Quelle: Windpower Monthly

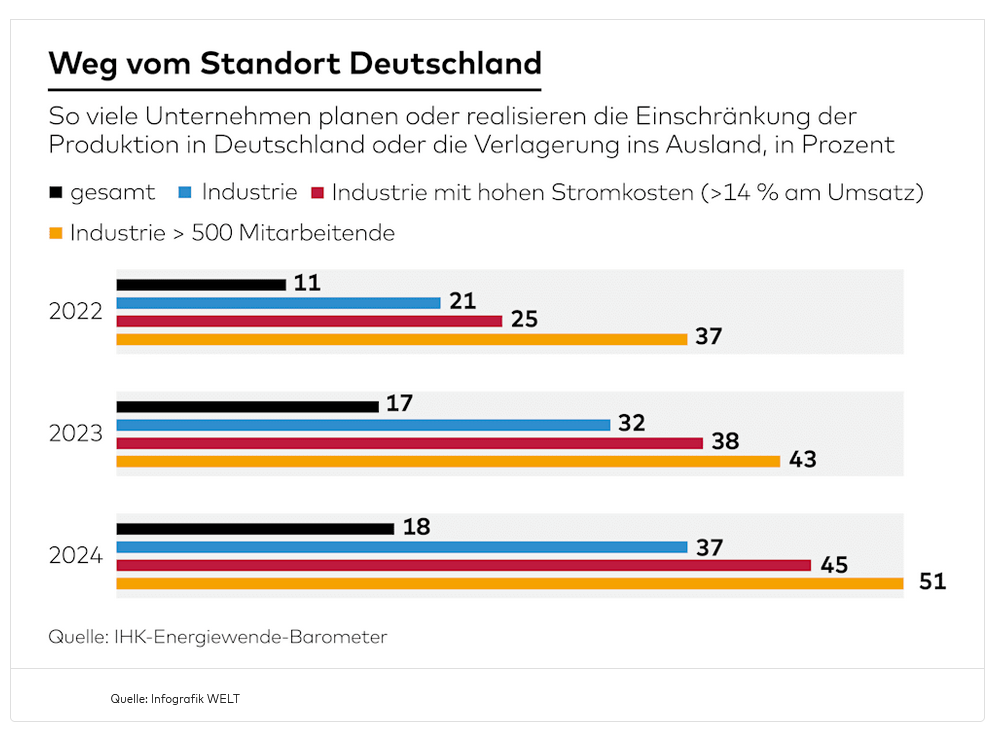

So sinkt der Ertrag neuer Anlagen, je mehr bereits in der Umgebung stehen. Hinzu kommen systemische Faktoren: In windreichen Zeiten ist das Stromnetz oft überlastet, weil der Transport vom windigen Norden in die Verbrauchszentren im Süden an Grenzen stößt. Die Folge: Anlagen werden abgeregelt, Windstrom wird weggeworfen, wenn er nicht ins Netz passt. Bei negativen Strompreisen – also Überschuss – nimmt man Turbinen vom Netz. All das führt dazu, dass die viel zitierten 60 % Ökostrom-Anteil im Strommix (Stand 2025) trügerisch sind: Diese Rekordzahl entsteht nicht in erster Linie durch mehr Produktion, sondern durch sinkenden Verbrauch. Tatsächlich ist der Stromverbrauch in Deutschland 2025 etwa 8 % niedriger als noch vor einigen Jahren, vor allem weil energieintensive Industrie abwandert oder drosselt.

Die scheinbar tolle Quote an grünem Strom ist also teilweise ein Statistik-Trick, bedingt durch Deindustrialisierung – kein reiner Erfolg des Ausbaus. Dies wirft die Frage auf, wie effektiv der massive Ausbau der Windkraft wirklich zur CO₂-Minderung beiträgt, wenn gleichzeitig Wirtschaftsleistung verloren geht und nur ein Bruchteil der installierten Kapazität tatsächlich genutzt werden kann.

Auch der Ressourcen- und Flächenverbrauch des Windkraftausbaus ist erheblich. Wetterabhängige Wind- und Solarenergie besitzt eine viel geringere Energiedichte als fossile Brennstoffe – für ihre Erzeugung wird also sehr viel Fläche benötigt. Analysen zeigen, dass die Stromerzeugung letztlich durch den Anteil der Landesfläche begrenzt wird, den man Windrädern und Solarfeldern widmen kann. So werden in Szenarien oft 2 % der Fläche Deutschlands (über 7.000 km²) für Windenergie veranschlagt, was theoretisch rund 70 GW Nennleistung ermöglichen soll – doch selbst das würde unter realen Bedingungen nur einen Bruchteil (etwa 18 GW im Jahresmittel) an nutzbarer Leistung liefern. Anders gesagt: Um kontinuierlich bedeutende Energiemengen zu ernten, müssten riesige Landschaftsareale mit Turbinen bestückt werden.

Das bedeutet einen hohen Verbrauch an Beton, Stahl, seltenen Erden und anderen Ressourcen, ganz zu schweigen vom Eingriff in Natur und Landnutzung. Keine der wetterabhängigen Energiequellen ist unendlich verfügbar – jede stößt an physische Grenzen, betonen Kobe und Kollegen. Sie regen an, sorgfältig zu prüfen, ob die Entnahme von Energie aus der Umgebung unerwünschte Rückwirkungen hat. Beispielsweise entziehen große Windparks der Atmosphäre kinetische Energie; theoretisch könnten dadurch lokale Wettereffekte entstehen (z.B. veränderte Luftströmungen oder Feuchtigkeit im Lee großer Anlagen). Landwirte berichten, dass Flächen auf der windabgewandten Seite der Windparks zunehmend austrocknen. Es geht also zum einen langfristig landwirtschaftliche Fläche verloren, weil die Böden in der Umgebung der Windkraftanlagen zunehmend durch den Abrieb der Windkraftanlagen vergiftet werden, zum anderen durch die Austrocknung.

Das bedeutet einen hohen Verbrauch an Beton, Stahl, seltenen Erden und anderen Ressourcen, ganz zu schweigen vom Eingriff in Natur und Landnutzung. Keine der wetterabhängigen Energiequellen ist unendlich verfügbar – jede stößt an physische Grenzen, betonen Kobe und Kollegen. Sie regen an, sorgfältig zu prüfen, ob die Entnahme von Energie aus der Umgebung unerwünschte Rückwirkungen hat. Beispielsweise entziehen große Windparks der Atmosphäre kinetische Energie; theoretisch könnten dadurch lokale Wettereffekte entstehen (z.B. veränderte Luftströmungen oder Feuchtigkeit im Lee großer Anlagen). Landwirte berichten, dass Flächen auf der windabgewandten Seite der Windparks zunehmend austrocknen. Es geht also zum einen langfristig landwirtschaftliche Fläche verloren, weil die Böden in der Umgebung der Windkraftanlagen zunehmend durch den Abrieb der Windkraftanlagen vergiftet werden, zum anderen durch die Austrocknung.

Auch wenn diese Effekte noch erforscht werden, zeigt sich: Der Ausbau der Windkraft ist kein Selbstläufer – er verbraucht erhebliche Flächen und Ressourcen für einen Nutzen, der geringer ausfallen könnte als erhofft.

Gerade für Stockelsdorf stellt sich die Frage, ob neue Windräder auf Gemeindegebiet im Verhältnis zum Landverbrauch genug CO₂-Einsparung bringen, oder ob man an anderen Stellschrauben (etwa Energieeffizienz, andere Technologien) mehr erreichen könnte.

Die Gemeinde hat zwar keinen Einfluß auf die Gesetzgebung des Bundes. Den möglichen Einfluss auf die Planung des Landes durch Stellungnahmen in der Regionalplanung nutzt sie nicht. Und sie hat die Planungen im Rahmen der Gemeindeöffnungsklausel nach wie vor nicht gestoppt, obwohl das Land in der Regionalplanung die geplanten Flächen aus gutem Grund nicht zu Vorranggebieten erklärt hat.

Physikalische und systemische Grenzen der Windenergie

Neben den quantitativen Aspekten gibt es qualitative Grenzen: Windenergie ist volatil – sie schwankt abhängig von Wetter und Tageszeit. Das Stromnetz aber benötigt stetig Gleichgewicht zwischen Erzeugung und Verbrauch, jede Sekunde (Kirchhoff’sches Gesetz). Hier prallen physikalische Grundgesetze und politische Ziele aufeinander. Die Politik plant mit Jahresbilanzen (z.B. „80 % erneuerbarer Strom im Jahr X“), doch in Wirklichkeit zählt die Momentanleistung. Dunkelflauten – Phasen ohne Wind und Sonne – sind keine seltene Laune der Natur, sondern treten regelmäßig auf. Prof. Kobe weist in einem Interview mit der Ippen Media darauf hin, dass 2025 bereits etwa 500 Stunden (ca. 6,3 % des Jahres) Wind und Solar zusammen weniger als 10 % des Strombedarfs deckten. Im Winter gab es längere windschwache Perioden (z.B. eine Dunkelflaute vom 16. bis 22. Januar 2025), und im Sommer ist es nachts immer dunkel, sodass häufig Flaute und Nacht zusammentreffen – in vielen Nächten praktisch täglich ein Strommangel durch Dunkelflaute. Diese Realität bedeutet: Konventionelle Kraftwerke oder andere Backups müssen stets verfügbar bleiben, um solche Lücken zu füllen. Egal wie viele Windräder gebaut werden, an kalten windstillen Tagen liefern sie fast nichts – die übrige Kraftwerkskapazität muss also weiter 100 % der Spitzenlast abdecken können. Positive Residuallast (Restlast) – also Bedarf, der durch wetterabhängige Energien nicht gedeckt ist – tritt selbst beim höchsten Ausbaugrad auf und erfordert immer die Zuschaltung von Backup-Kraftwerken oder anderen Quellen. Das bestätigt: Ohne konventionelle Reserve (oder gigantische Speicher, siehe unten) geht es nicht.

Umgekehrt erzeugen Wind und Sonne bei gutem Wetter mehr Strom, als verbraucht werden kann – es entsteht negative Residuallast (Überschuss). Schon heute liegt die durchschnittliche Auslastung aller deutschen Wind- und Solaranlagen z.B. im November 2025 bei nur rund 11,5 % der installierten Leistung. In windigen Stunden stoßen wir an Grenzen der Netzaufnahmefähigkeit. Im November 2025 waren von nominell ~185 GW Wind+Solar im Mittel nur ~21 GW abrufbar. Noch drastischer: An windstill-dunklen Stunden sank die Einspeisung zeitweise auf 677 MW – nur 0,36 % der Kapazität.

Solche Schwankungen sind enorm. Und wenn viel mehr Anlagen gebaut werden, erhöhen sich zwar die Spitzen der Produktion, doch gleichzeitig wachsen die Überschüsse, die keiner nutzen kann.

Physikalisch kann das Netz nur so viel Strom aufnehmen, wie in dem Moment gebraucht wird. Wird mehr produziert als verbraucht, muss die Erzeugung gedrosselt oder der Strom umgeleitet werden. Schon jetzt werden Windparks in Spitzenzeiten abgeregelt, was die Statistik der Jahresstrommenge „schön“ hält, aber keinen zusätzlichen Klimanutzen bringt – im Gegenteil, es ist verschenktes Potenzial.

In der wissenschaftlichen Analyse von Kobe und Ahlborn wird betont, dass mit steigendem Ausbau die Überproduktion (Überschuss-Strom) zwangsläufig zunimmt, und dass man die damit verbundenen technischen und wirtschaftlichen Herausforderungen nicht ignorieren darf. Kurz gesagt: Immer mehr Windräder in ein begrenztes System zu speisen, stößt an physikalische Grenzen.

Das makabre dabei ist, dass der Steuerzahler über die Einspeisevergütung auch die Überproduktion noch bezahlt. Profiteure davon sind Betreiber und Investoren.

Eine weitere Herausforderung ist die Netzinfrastruktur. Windstrom fällt vor allem im Norden an, während große Verbraucher (Industrie, Ballungsräume) oft im Süden liegen. Der Netzausbau hinkt dem Tempo der Windkraft hinterher, wodurch Netzengpässe entstehen. Diese führen zu Redispatch-Maßnahmen – Kraftwerke werden herunter- oder heraufgefahren, Windanlagen abgeschaltet – um das Netz stabil zu halten.

Stockelsdorf liegt in einem windreichen Bundesland: Hier produzieren die Anlagen oft mehr Strom, als regional benötigt wird. Ohne massive Netzerweiterung Richtung Süden würde zusätzlicher Windstrom aus Stockelsdorf also häufig im Flaschenhals steckenbleiben. Dies relativiert den Klimanutzen vor Ort, denn Windräder, die mangels Netzkapazität abgeregelt werden, sparen de facto kein weiteres CO₂ ein.

Zusätzlich spielt die Gesetzgebung eine Rolle bei den systemischen Grenzen. Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) fördert zwar den Ausbau, doch seine Orientierung an Jahreszielen verstellt etwas den Blick auf die Momentanprobleme. In der öffentlichen Darstellung klingen „X % Ökostrom im Jahresmittel“ und immer neue Rekordwerte positiv. Aber wie Prof. Kobe in einem Interview pointiert sagt, das Stromnetz kennt keine Jahresscheiben, es muss permanent ausgeglichen sein.

Dieses Auseinanderklaffen von politischem Narrativ und physikalischer Realität führt zu Fehleinschätzungen. Die Zielkonflikte der Energiewende resultieren laut Kobe und Ahlborn wesentlich daraus, dass physikalische und mathematische Gesetzmäßigkeiten bisher unzureichend berücksichtigt wurden.

Für Stockelsdorf bedeutet das: Politische Ziele (z.B. Gemeinde will Beitrag zu X % Windstrom leisten) müssen gegen die realen Einschränkungen (Volatilität, Netz, Speicher) abgewogen werden. Mehr Windräder allein lösen die Probleme nicht – im schlimmsten Fall verschieben sie sie nur oder schaffen neue.

Energiespeicherung und Überschussstrom: das ungelöste Problem

Häufig und besonders auch im Gemeinderat und der Verwaltung der Gemeinde Stockelsdorf wird entgegnet: „Dann brauchen wir eben mehr Speicher!“ – Tatsächlich sind Batteriespeicher ein großes Thema, gerade in Stockelsdorf mit den geplanten Anlagen. Doch ein Blick auf die Zahlen zeigt, wie gewaltig die Lücke ist: Ende 2024 gab es in ganz Deutschland 921 größere Batteriespeicher mit rund 2,3 GW Leistung und 3,2 GWh Kapazität. Das klingt viel, reicht aber gerade einmal, um die bundesweite Stromnachfrage für wenige Minuten zu decken.

Trotzdem oder gerade deshalb sind in Deutschland weitere 10.000 Projekte (!) mit ca. 400 GW Gesamtleistung und 661 GWh Kapazität bereits angemeldet. Ein Branchenkenner spricht von einem gewaltigen „Tsunami, der auf Deutschland zurollt“ – so viele Speicher wollen Investoren bauen.

Auch in Stockelsdorf sehen wir diesen Boom: Die Nähe zum neuen Umspannwerk macht unsere Gemeinde attraktiv für gleich mehrere Großspeicher-Projekte. Doch werden diese alle kommen können? Netzbetreiber wie Amprion warnen, dass die Netzanschluss-Kapazitäten begrenzt sind. Die Flut an Projekten trifft auf enge Flaschenhälse, was bedeuten könnte, dass viele „Phantomspeicher“ zwar geplant, aber mangels Infrastruktur nie realisiert werden – oder falls doch, nicht voll nutzbar sind.

Das grundsätzliche Speicherproblem ist allerdings nicht nur bürokratisch, sondern vor allem technisch: Wie oben beschrieben, könnten in einem erneuerbaren Szenario Überschüsse von zig Terawattstunden im Jahr anfallen. Eine Abschätzung in der Kobe-Studie ergab z.B. 96 TWh Überschussstrom pro Jahr, verteilt auf etwa 2.400 Stunden, die man entweder speichern, in andere Energieformen wandeln oder abregeln müsste. 96.000 GWh!

Zum Vergleich: Alle heutigen Batteriespeicher zusammen (3,2 GWh) decken davon kaum 0,003 %. Selbst wenn alle geplanten Projekte (661 GWh) gebaut würden, wären das erst ~0,7 % dieser Überschussmenge. Es klafft hier also eine riesige Diskrepanz. Natürlich kann man auch andere Speichertechnologien betrachten (zum Beispiel Power-to-X, also Überschussstrom in Wasserstoff, Gas oder Wärme umwandeln). Doch auch diese stehen erst am Anfang und sind mit hohen Verlusten und Kosten verbunden.

Fakt ist: Batteriespeicher können für kurzfristige Netzstabilität und Minuten- bis Stundenreserve sinnvoll sein, lösen aber nicht das Problem langer Dunkelflauten oder saisonaler Schwankungen. Dafür bräuchte es Speicher, die tausendfach größer sind als alles, was derzeit gebaut wird und geplant ist.

Die geplanten Batterieparks in Stockelsdorf werfen daher Fragen auf: Welchen Zweck sollen sie genau erfüllen? Vielleicht kann ein Batteriespeicher am Umspannwerk helfen, lokale Netzspitzen abzufangen oder Regelleistung bereitzustellen. Das ist grundsätzlich positiv. Aber man sollte keine Illusion haben, dass damit die Grundprobleme der Energiewende gelöst werden. Prof. Kobe und Kollegen betonen, dass ein weiterer Ausbau von Wind und PV nur dann zielführend ist, wenn gleichzeitig bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden:

- Es muss jederzeit genügend Backup-Kapazität (Kraftwerke oder Speicher) bereitstehen, um die volle Netzlast zu decken. Da auch langfristig Batteriespeicher nicht ausreichen um mehrstündige oder sogar mehrtägige Dunkelflaute abzudecken, braucht es weiterhin Kraftwerke in einem erheblichen Ausmaß-

- Es müssen Speicher/Wandler existieren, die den Überschuss-Strom direkt aus Wind und Solar aufnehmen können (also genau das, was heute noch fehlt).

- Verbraucher müssten in Zukunft sehr flexibel sein, also bei Überschuss automatisch mehr Strom abnehmen (Lastmanagement), um die Erzeugung sekundengenau auszubalancieren. Das ist aber vor allem der Industrie nicht zumutbar und würde die Deindustrialisierung Deutschlands weiter vorantreiben.

Diese Bedingungen sind momentan nicht erfüllt – weder in Stockelsdorf noch anderswo. Sie zeigen aber deutlich, woran gearbeitet werden müsste, bevor man immer neue Windparks und Mega-Speicher aufs Feld stellt. Der Speicher-Boom alleine, so begrüßenswert Batteriespeicher sind, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass Überschussstrom in gewaltigem Ausmaß anfallen wird, den heutige Technologien kaum bewältigen können.

Hier besteht die Gefahr, dass wir in Stockelsdorf zwar Landschaft und Geld investieren, aber am Ende trotzdem häufig Windräder abschalten müssen, weil die Speicher voll oder die Netze dicht sind – ein ineffizientes Szenario, das man kritisch hinterfragen sollte.

Natur, Landschaftsbild und Lebensqualität in Stockelsdorf

Neben den technisch-ökonomischen Aspekten sollten lokale Auswirkungen nicht vergessen werden. Windkraftanlagen und große Batteriespeicher bedeuten Eingriffe in die örtliche Umwelt. In Stockelsdorf ist man bereits mit Naturschutzfragen konfrontiert gewesen: Ausgerechnet dort, wo ein Windpark geplant war (Potenzialfläche zwischen Obernwohlde, Krumbeck und Arfrade), hat sich ein geschützter Rotmilan als ansässig erwiesen – ein Greifvogel, für den die Fläche Lebensraum bietet. Die Gemeinde zog die Reißleine und verwarf diese Fläche, da man den Konflikt Artenschutz vs. Windenergie nicht lösen konnte. Dieses Beispiel zeigt: Neue Windräder können die Tierwelt gefährden, insbesondere Zugvögel und Fledermäuse. Rotmilane und andere Greifvögel kollidieren häufig mit Rotoren, was bei zu geringer Berücksichtigung schnell zum Artenschutzproblem wird.

Auch wenn Land und Bund die Kriterien teilweise gelockert haben, um mehr Windflächen auszuweisen, steht am Ende die Frage, ob solche Eingriffe in die Natur vertretbar sind – und ob im konkreten Fall von Stockelsdorf ausreichend geprüft wird, welche örtlichen Arten (Zugvögel. Greifvögel, Fledermäuse, vielleicht auch seltene Lebensräume) betroffen wären.

Ein weiterer Punkt ist das Landschaftsbild. Windkraftanlagen heutiger Bauart sind gigantisch: Im benachbarten Windpark Obernwohlde etwa sollen die alten 20 Anlagen (ca. 150 m hoch) durch weniger, aber weit größere Windräder ersetzt werden – 261 m hoch, so groß wie der Hamburger Fernsehturm. Das wären die höchsten Bauwerke in Schleswig-Holstein. Solche Dimensionen überragen Kirchtürme, Funkmasten und selbst die höchsten Bäume bei weitem und verändern das gewohnte Bild der Landschaft tiefgreifend. Für Anwohner stellt sich die Frage: Gefällt uns das.

Man kann argumentieren, dass für das Klima auch optische Veränderungen hinnehmbar sind. Doch wir sollten ehrlich sein: Windparks prägen ihr Umland. Dreht man sich in manchen Dorfschaften von Stockelsdorf künftig in Richtung der WKA-Flächen, könnte man nahezu in jeder Richtung riesige Rotoren am Horizont sehen, tagsüber und nachts (mit blinkenden Lichtern zur Flugsicherheit). Das kann die Lebensqualität subjektiv beeinträchtigen – etwa das Empfinden von Heimat und Naturverbundenheit.

Auch Lärm und Schattenwurf sind wichtige Themen. Moderne Anlagen sind zwar leiser geworden, aber Geräuschemissionen lassen sich nicht wegdiskutieren. Schon die hörbaren Rotor-Geräusche können in der Nähe störend sein – bei entsprechendem Wind trägt der Schall kilometerweit. Tatsächlich mussten mancherorts neue Windparks, die nahe an Wohngebieten stehen, nachts abgeschaltet werden, weil sie sonst die zulässigen Lärmgrenzwerte überschreiten. Das zeigt: Anwohnerruhe steht auf dem Spiel, wenn Abstände oder Schallprognosen zu knapp bemessen sind.

Noch kontroverser diskutiert wird das Thema Infraschall (tieffrequente Vibrationen unterhalb der Hörschwelle). Hier gibt es Hinweise, dass dauerhaftes “Wummern” – ein tiefer, kaum hörbarer Bass, wie von einer fernen Diskothek – in Häusern bis zu 3 km Entfernung messbar ist]. Solche niederfrequenten Schwingungen dringen durch Wände und können bei empfindlichen Personen dauerhafte Schlafstörungen, Herz-Rhythmus-Störungen und Unwohlsein auslösen. Studien deuten auf mögliche Gesundheitsrisiken hin (Beeinflussung der Hirnaktivität, Stressreaktionen), wobei die Forschung hierzu noch nicht abgeschlossen ist.

Klar ist: Windräder sind keine null-emissionslosen Nachbarn – sie bringen Lärm (hörbar und unhörbar), visuelle Präsenz und je nach Abstand auch Schattenwurf (periodisches Blinken, wenn die Sonne hinter den Rotorblättern steht). All das kann die Lebensqualität der Menschen in der Umgebung mindern, wenn es nicht gut geplant und begrenzt wird.

Nicht zuletzt sind großflächige Batteriespeicher selbst Eingriffe, die man betrachten muss. Zwar machen sie keinen Lärm wie Windräder, aber sie beanspruchen ebenfalls Land (oft mehrere Hektar für Container-Batterien und Trafos), und die Frage der Sicherheit spielt eine Rolle – große Lithium-Ionen-Batterien bergen prinzipiell ein Brand- und Explosionsrisiko. In Anbetracht der aktuell politischen Situation, in der eine Kriegsgefahr diskutiert wird, sollte jedem klar sein, dass solche Anlagen, insbesondere in Verbindung mit großen Umspannwerken ideale Angriffsziele bieten.

Die Betreiber versichern zwar normalerweise umfangreiche Sicherheitskonzepte, doch in der Öffentlichkeit gibt es große Sorgen:

Was passiert bei einem oder sogar mehreren gleichzeitigen Großbränden? Stehen ausreichende Kapazitäten zum Löschen bereit? Können giftige Rauchgase austreten? Dies sind Punkte, die in einem offenen Brief an die Gemeinde Stockelsdorf formuliert wurden. Eine Antwort steht noch aus.

Auch diese Anlagen verändern das Ortsbild (wenngleich weniger auffällig als Windräder). In Stockelsdorf geht es um „großflächige“ Anlagen – man darf sich also nicht täuschen: Es werden vermutlich große Batteriefelder umzäunt in der Landschaft stehen, wo heute vielleicht Grünland ist.

Alles in allem müssen Naturschutz, Ästhetik und Bürgerverträglichkeit beim Ausbau wetterabhängiger Energien mitbedacht werden. Es wäre falsch, diese Aspekte als bloße „Bequemlichkeit“ abzutun – sie bestimmen, wie akzeptiert die Energiewende vor Ort ist. Und sie werden Auswirkungen auf zukünftige Wahlergebnisse im kommunalen Bereich haben.

Die Stockelsdorfer Bürger sollten daher genau hinsehen, wo und wie Windkraft und Speicher geplant werden, welche Schutzauflagen gelten (z.B. Mindestabstände zu Wohnhäusern, Schutz von Brutgebieten etc.), und ob die Belastungen zumutbar sind. Eine Energiewende gegen die Bedenken der Anwohner und auf Kosten der Natur – könnte vor Ort mehr Schaden anrichten als Nutzen stiften.

Fazit: Kritisch bleiben und Mitgestaltung einfordern

Die vorangegangenen Punkte bedeuten keineswegs, dass Klimaschutz oder wetterabhängige Energien schlecht sind. Niemand möchte zurück zur reinen fossilen Energieerzeugung – auch die kritischsten Stimmen erkennen an, dass wir Lösungen für den Klimawandel brauchen. Aber: Die Beispiele und Befunde von Prof. Kobe und Kollegen legen nahe, dass die aktuelle Strategie („immer mehr Windräder und Solaranlagen aufstellen, dann wird es schon passen“) hinterfragt werden muss. Der Windkraft-Ausbau hat in der Praxis abnehmenden Ertragszuwachs gebracht, zum Teil aus physikalischen Gründen, und es bestehen harte Grenzen durch Volatilität, Netz und Speicher. Ein Weiter-so könnte dazu führen, dass Stockelsdorf und andere Kommunen zwar fleißig Projekte umsetzen, aber die erhofften Effekte auf CO₂-Reduktion ausbleiben – während man gleichzeitig Landschaft, Geld und Akzeptanz aufs Spiel setzt.

Das Paradox der Energiewende ist laut Prof. Kobe, dass trotz aller Windräder nicht wesentlich mehr Strom im Netz ankommt. Dieses Paradox müssen wir ernst nehmen.

Für Stockelsdorf ergibt sich daraus ein Aufruf zur besonnenen Planung: Bevor wir klaglos jedem neuen Windrad oder Megaspeicher zustimmen, sollten wir fragen: Wie passt das ins Gesamtsystem? Werden Netze und Speicher parallel mitentwickelt? Welche Alternativen gibt es (z.B. Einsparungen, effizientere Technologien, andere Standorte)?

Und wie stellen wir sicher, dass unsere Natur und Bevölkerung nicht unverhältnismäßig belastet werden? Es geht nicht um pauschale Ablehnung, sondern um fundierte Skepsis: Technologie ja, aber mit Maß und Realismus.

Die Bürger in Stockelsdorf sind aufgefordert, sich aktiv in die Debatte einzubringen. Nutzen Sie Bürgerforen, Gemeinderatssitzungen, Einwohnerfragestunden und – falls es dazu kommt – Bürgerentscheide, um Ihre Fragen und Bedenken vorzubringen.

Fragen Sie nach belastbaren Konzepten: Wie soll eine Versorgung bei Dunkelflaute garantiert werden? Was passiert mit dem Strom, wenn Überschuss da ist? Wer trägt die Kosten, wenn Windräder wegen Netzengpässen stillstehen müssen oder Batteriespeicher kaum ausgelastet sind? Wie wird verhindert, dass Natur und Anwohner zu sehr leiden? – Diese Fragen müssen offen diskutiert werden.

Stockelsdorf kann stolz darauf sein, Teil der Energiewende zu sein – aber nur, wenn es mit Sinn und Verstand geschieht. Das heißt, kritisch nachhaken statt blindem Durchwinken. Die Entwicklungen in Deutschland insgesamt zeigen, dass es keine einfachen Lösungen gibt. Gerade deshalb ist politische Mitgestaltung auf lokaler Ebene so wichtig: Hier vor Ort entscheidet sich, wie die Energiewende umgesetzt wird. Mit einer informierten, kritischen Haltung können wir dafür sorgen, dass am Ende nachhaltige und vernünftige Entscheidungen stehen – für das Klima, für Stockelsdorf und für uns alle.

Unsere Gemeinde steht an einem Scheideweg: Entweder wir machen es wie bisher – immer schneller, immer mehr, nach dem Motto „Quantität vor Qualität“ – oder wir treten einen Schritt zurück und planen ganzheitlicher.

Die Erkenntnisse von Prof. Kobe mahnen, die physikalischen Realitäten anzuerkennen. Nutzen wir dieses Wissen, um Fehlentwicklungen zu vermeiden. Stockelsdorf sollte nicht zum Schauplatz einer Energiewende werden, die „auf dem Papier“ glänzt, aber vor Ort ihre Versprechen nicht hält. Stattdessen können wir durch kritisches Hinterfragen und konstruktive Bürgerbeteiligung sicherstellen, dass Energievorhaben auf Basis wetterabhängiger Energien wirklich verträglich, effizient und zukunftsfähig gestaltet werden. Das ist anstrengender als bloßes Jubeln – aber es lohnt sich, im Interesse unserer Gemeinde und des Klimas.

Zusammengefasst: Ja zur Energiewende – aber mit Vernunft, Ehrlichkeit und Beteiligung. Nur so vermeiden wir, dass Windkraft-Ausbau und Batteriespeicher am Ende „ohne Effekt“ bleiben, wie Prof. Kobe warnt, und stellen stattdessen sicher, dass jede Maßnahme in Stockelsdorf einen echten Beitrag leistet – für eine nachhaltige Zukunft, die sowohl globalen Klimazielen als auch lokalen Interessen gerecht wird.

Quelle: Welt

Quelle: Welt